#100

La melodía de la ley

Por Mariano Suarez

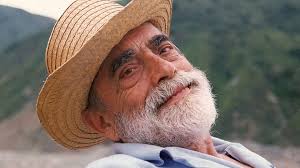

Cuchi Leguizamón

Dorothea Tanning

Compartir en las redes sociales

Acaso ninguna otra canción exprese más directamente la labor de los abogados que la “Chacarera del expediente”, compuesta en 1965 por Gustavo “Cuchi” Leguizamón, en soledad (con letra propia y no del poeta Manuel J. Castilla). Fue una de las 211 canciones prohibidas en la Argentina, censurada el 21 de octubre de 1975. La prohibición era acaso redundante ya que su registro por Leguizamón, en 1969 –hoy inhallable-, fue boicoteado por la propia discográfica, que lo consideró imposible de comercializar. “Amalaya la justicia, viditai los abogados, cuando la ley nace sorda, no la compone ni el diablo”, reza el estribillo, popularizado, décadas después, por las versiones de Raúl Carnota y Liliana Herrero.

Algunos giros y solemnidades propias del lenguaje jurídico parecen ubicar al mundo del derecho en una posición irreconciliable con el hecho artístico; sin embargo, como toda profesión, puede ejercerse en forma creadora y transformadora. Por eso hay numerosos cruces entre el ejercicio del derecho y la música. Desde el tucumano Juan Bautista Alberdi -primero pianista antes que abogado- hasta nuestros días.

Conversador infinito, polemista, “Cuchi” Leguizamón respondió a su prosapia patricia salteña y estudió y ejerció el derecho. “El pobre que nunca tiene ni un peso pa’ andar contento, no bien se halla una gallina, que ya me lo meten preso”, cantó aquel probado penalista que trajinó el Palacio de Justicia provincial que tiene en su frente la imagen más honesta que haya dado la arquitectura nacional: la clásica imagen de la balanza aparece inclinada y los ojos de la Justicia descubiertos, sin vendas. Según cuentan –no hay documentos- fue una venganza del responsable de la obra por un atraso en los pagos. “Dejé la abogacía cansado de vivir de la discordia ajena”, explicó el músico salteño que renovó de armonías el folklore argentino.

La música de raíz tiene otros dos letrados destacados: Yamila Cafrune, hija de Jorge, que estudió en la Universidad Nacional del Litoral y luego en la Universidad Nacional de Córdoba; y “Chito” Zeballos, un riojano formado en el ambiente estudiantil platense que en 1978, justamente por su actividad letrada, se radicó en Neuquén y se convirtió en una referencia de la música de la provincia.

En el plano internacional sobran ejemplos (Rubén Blades, Andrea Bocelli), pero acaso el caso más notable –por su excelencia en los dos campos- tal vez sea el del poeta brasileño Vinicius de Moraes, que expresó en su tiempo la fuerza renovadora de la modernidad, la mestizó con la tradición local, y ayudó a moldear una cultura y una estética: la bossa nova.

El abogado-poeta se unió en 1943 al cuerpo diplomático de su país, en el que permaneció hasta la dictadura militar brasileña (fue expulsado en 1968).

Si de mitos fundacionales se trata sobresale la figura de Alberdi, en cuyo nombre se celebra el día del abogado. Además de las “Bases…”, escribió ensayos sobre música. Tanto para el derecho como para el arte, el jurista tucumano rechazaba aquello obtenido sin método, por azar. Desdeñaba el saber obtenido por medios exclusivamente empíricos. Por eso escribió –por ejemplo- un método para la enseñanza del piano.

Los cruces continúan hasta nuestros días. El ex titular de la Asociación de Abogados Laboralistas, Guillermo Pajoni, ha puesto su guitarra y su voz al servicio de los humildes de su patria; Leandro Recalde es vocalista y compositor de música rioplatense; su padre Héctor –también ex presidente de AAL- era bailarín de tango. El piano arrojó otro ejemplo: Juan Grabois, ocasional laboralista en el pasado, estudió el instrumento con Susana Spadini.

No siempre el derecho tiene una intervención virtuosa. A veces llega tarde.

El español Julio Iglesias y el argentino Donald completaron en la adultez sus estudios universitarios y pueden mostrar con orgullo sus diplomas de abogado.

En ninguno de los casos el derecho pudo hacer algo para alejarlos del mundo de la música.

Compartir en las redes sociales

#100

En este número

Doctrina

Por Francisco Pérez Amorós

Doctrina

Por Alvaro Orsatti

Doctrina

Por Ricardo J. Cornaglia

Doctrina

Por Eduardo Curuchet,Gastón Valente

En este número

Doctrina

Por Francisco Pérez Amorós

Doctrina

Por Alvaro Orsatti

Doctrina

Por Ricardo J. Cornaglia

Doctrina

Por Eduardo Curuchet,Gastón Valente