#87

Felipe Vallese después de Felipe Vallese. En el nombre del padre y del hijo

Dorothea Tanning

Compartir en las redes sociales

“Somos lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros”.

Jean Paul Sartre

Texto:

La noche del 23 de agosto de 1962 Felipe, que por entonces tenía tres años, dormía. Su papá, Felipe Vallese, acababa de irse de la casa junto a su hermano Italo que había ido a visitarlo. Por las noches Felipe trabajaba en la fábrica TEA, a unas cuadras de allí, en donde se encargaba del mantenimiento de las máquinas. En la casa de Flores vivían varias personas: Felipe Vallese y su hijo Felipe, Elvia de la Peña y su madre Ofelia Ojeda, Mercedes Cerviño, su ex marido Agustín Adaro, y las hijas de ambos, Raquel y Olga Adaro. Poco antes de la medianoche la puerta de la habitación de los niños se abrió de una patada y la luz se prendió. Felipe se despertó llorando. Parado en el marco de la puerta vio a un hombre que parecía un soldado. Llevaba un casco tipo alemán, un sobretodo y un fusil. Cuando vio a los chicos, el hombre se dio vuelta y dijo: “¿Qué hacemos?”. De fondo se escuchaban gritos y empujones mientras se llevaban a Elvia, a Mercedes y a Agustín en una camioneta que decía “Policía – Unidad Regional San Martín”. “Dejalos” le dijeron al soldado que parecía alemán, pero era bonaerense.

Y los dejaron. A Felipe, a las puertas de una vida errante y del extravío de una identidad con la que se reencontraría por completo medio siglo después.

—Yo empiezo a recordar mi propia vida a partir de la noche del secuestro de mi viejo. De antes no me puedo acordar nada…

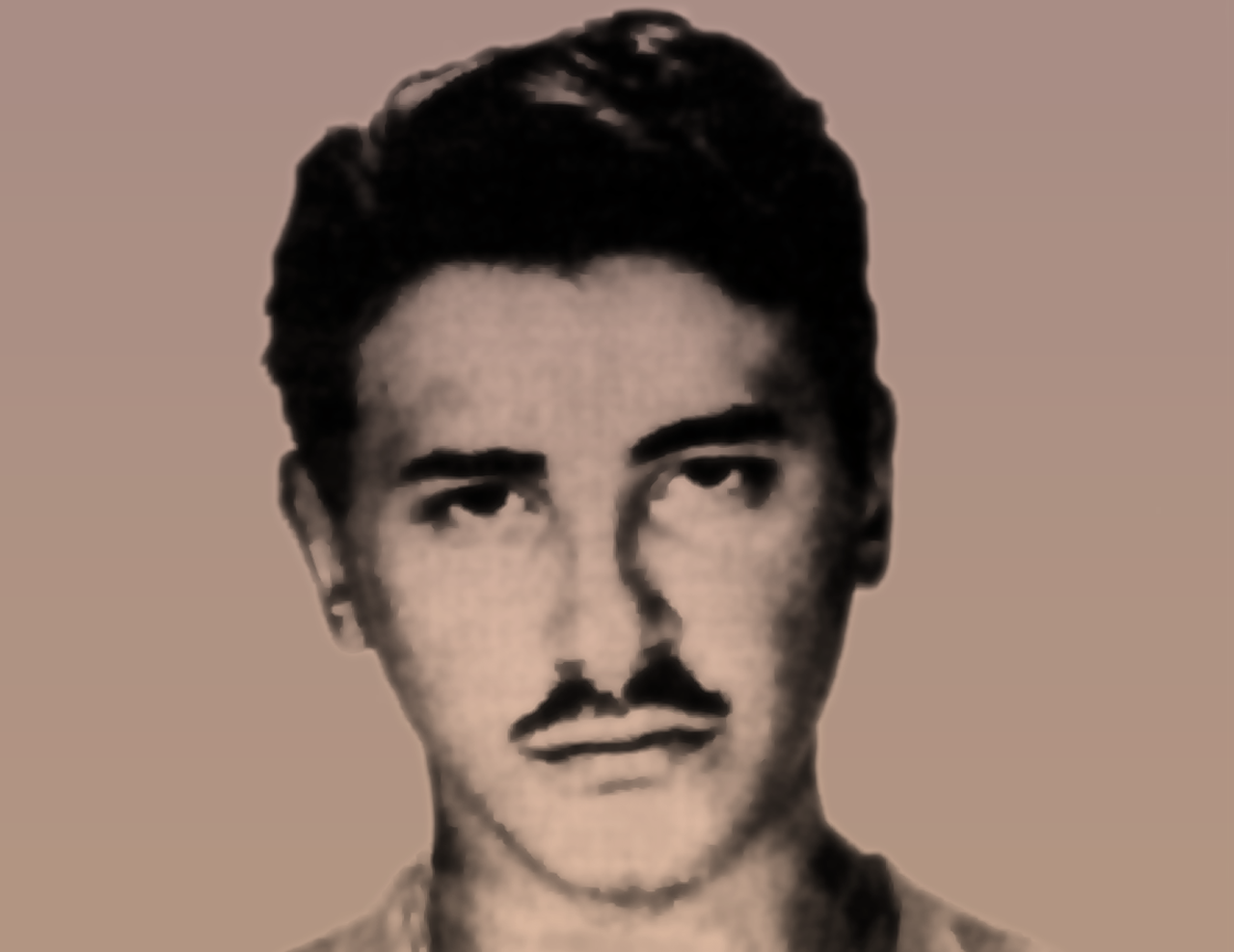

Felipe Vallese (h) habla lento y pausado. En un bar a pocos metros de la ex Esma, su lugar de trabajo –ahora menos frecuentado por la pandemia–, sus ojos oscuros se humedecen en varios tramos del relato. Hoy es un hombre de sesenta y dos años. Tiene cejas tupidas, labios grandes y la cara marcada por las huellas de años y dolores.

A Eduardo Felipe Luis Vallese lo llaman Felipe en el trabajo y en la política, y Eduardo en la familia y en el barrio. Desde su infancia carga con una doble ausencia: es hijo de una madre cuya identidad desconoce, y de Felipe Vallese, un joven delegado peronista conocido como “el primer desaparecido de la historia reciente”. Pero esta afirmación genera controversia. El fallecido ex secretario de derechos humanos, Eduardo Luis Duhalde, autor junto a Rodolfo Ortega Peña de un libro (1) que denunciaba su desaparición poco después de ocurrida, ponía en entredicho esta versión en una edición más reciente. Como él mismo advertía, no se trata de una disputa en torno a un título tan trágico, sino de reconocer que hubo casos de desapariciones anteriores de anarquistas y comunistas.

Más allá de los rótulos, el caso Vallese se inscribe en una historia de violencia contra los movimientos populares que, con el tiempo, se perfeccionaría. Como en un juego de espejos, los hechos de los años sesenta en general, y un protagonista del caso Vallese en particular, volverían a repetirse en la década siguiente confirmando que la persecución de entonces no era sino el huevo de la serpiente. Como en un juego de espejos, el hijo de Felipe Vallese repetiría muchas experiencias de su padre, confirmando que la figura de los desaparecidos es una presencia que sus familiares buscan –y encuentran– de distintas formas.

—

El 23 de agosto de 1962 Felipe Vallese (p) caminaba por la calle Canalejas (que hoy lleva su nombre) rumbo al trabajo cuando un grupo de oficiales de la Unidad Regional de San Martín de la Policía Bonaerense, con ayuda de la Policía Federal, lo interceptó. Eran las 23:18. Vallese, vestido con una campera de cuero y un pantalón de lana gris, se abrazó a un árbol en un esfuerzo inútil de aferrarse a la vida. Lo subieron a una Estanciera. A la misma hora, cerca de allí, otro auto se llevaba quienes estaban en su casa ante los ojos tristes del pequeño Felipe. A pocos metros, un tercer auto secuestraba a su tío Italo Vallese y a su novia, Rosa Salas. Todos los detenidos fueron conducidos a la comisaría 1 de San Martín en la que fueron torturados y posteriormente liberados. A diferencia de los demás, a Felipe luego lo trasladaron a la seccional de Villa Lynch, en donde fue visto por última vez.

El motivo oficial del operativo era encontrar a Alberto Rearte, amigo íntimo de Felipe y cuadro importante de la Juventud Peronista (JP), a quien la Policía Bonaerense le endilgaba la muerte de dos de sus oficiales. Y fue con la pregunta por el paradero de Rearte los verdugos de Vallese insistieron hasta matarlo.

La amistad entre Felipe Vallese y Alberto Rearte se había forjado de niños en Plaza Irlanda. Continuó de jóvenes durante su lucha en la resistencia peronista. A través del hermano de Alberto, Gustavo Rearte, uno de los fundadores de la JP, los jóvenes amigos comenzaron a sumarse a los encuentros de las calles Corrientes y Esmeralda, los primeros de la organización. En enero de 1959 Felipe participó de la huelga y toma del Frigorífico Lisando de la Torre, que se convirtió en un hito de la resistencia obrera por los métodos combativos y la solidaridad de los vecinos con la lucha. También estuvo en la primera acción militar de la JP –el asalto a un destacamento de la Aeronáutica en Ezeiza–. Poco a poco Felipe fue volviéndose protagonista de las luchas populares que desde el golpe de 1955 se multiplicaban en las fábricas, en las calles o en los círculos intelectuales. Eran los inicios de las “62 organizaciones”, brazo político del sindicalismo peronista, y de los programas obreros revolucionarios de La Falda y Huerta Grande.

—Felipe ingresa a la fábrica TEA con 17 años y enseguida es como que de alguna manera empieza a escuchar a los compañeros los problemas que tenían –recuerda su hijo con orgullo–. Él como que se hace cargo de esa parte, pero sin que nadie se lo haya pedido. Y los mismos compañeros hacen una asamblea y lo nombran delegado.

Fue por entonces cuando Felipe (p) dejó la casa de su padre, Luis Vallese. El viejo trabajador italiano cargaba con cinco hijos y una mujer internada en el Moyano. La locura de la madre se había desatado luego del nacimiento de Felipe, por lo que siempre había cargado con esa culpa. Las relaciones familiares eran tensas porque Luis había internado durante cuatro años a sus dos hijos mayores, Italo y Felipe, en un pupilo en Mercedes. En ese contexto, cuando Felipe se enteró de que tendría un hijo, su padre no le dio ningún apoyo. Por el contrario, Luis le reprochó su juventud y su soltería, y eso lo decidió a mudarse con dos compañeras de la JP, Elvia de la Peña y Mercedes Cerviño, a la casa de Flores.

Cuando el 13 de julio de 1959 Felipe llegó a esa casa con un bebé de meses en brazos todo quedó envuelto en un misterio. Desde entonces, y para siempre, hubo un hermetismo total sobre la identidad de la madre. Lo poco que se supo después es que tenía 16 años cuando lo pario y que vivía en el barrio porteño de Belgrano. Unos dicen que era hija de un hombre de la Marina. Otros que se la llevaron a vivir a Estados Unidos. Todos coinciden en que su familia quería alejarla como sea del hombre con el que había tenido un hijo.

Para el momento del secuestro de Vallese la dictadura de José María Guido había derrocado a Frondizi. Planeada o producto de los excesos de la tortura, su muerte y desaparición enviaron un mensaje contundente a la resistencia. En especial al ala sindical, que por entonces era más fuerte y combativa que la partidaria. Olga Hammar, protagonista de aquellas luchas, vincula el episodio con la puja entre ambas dentro del peronismo. “Cuando se elimina a Vallese, se elimina a un compañero militante del sector sindical” analiza.

La inexistencia del delito de desaparición forzada y la desidia condujeron a que en 1971 un juez penal de la Plata, el Dr. Rómulo Dalmaroni, condenara a 39 policías involucrados en el secuestro de Vallese a tres años de prisión por privación ilegítima de la libertad. “En algunos casos con la actuación judicial se logra la aparición y consecuente libertad de todos los detenidos involucrados en la investigación, con excepción de Felipe Vallese, en torno del cual se han acumulado presunciones e indicios demostrativos de que fue privado de su libertad” sentenciaba el Dr. Dalmaroni sellando la impunidad para siempre.

—

Con un padre desaparecido y una madre desconocida, Felipe fue a vivir un tiempo a un colegio pupilo de curas en Moreno. Dormía en una habitación grande con varios chicos. Antes de dormir, salía al patio y se acostaba a mirar las estrellas. Lloraba sin saber que, de adolescente, su padre había sufrido lo mismo en un pupilo en Mercedes. A los trece años, Vallese padre había logrado fugarse, pero a pocos metros lo atraparon. A los cuatro años, su hijo intentó la misma odisea con una vieja tijera como arma, pero el miedo hizo naufragar el plan.

Tiempo después, Elvia de la Peña, compañera de militancia, de casa, y amiga de Vallese, falsificó una partida de nacimiento y logró la tenencia de Felipe. El motivo era poder adoptarlo, pero también garantizar su seguridad. Junto a Mercedes Cerviño asumió el compromiso de criar al hijo de Felipe Vallese. El dolor y las amenazas que siguieron al secuestro habían acercado a ambas mujeres. Desde entonces, y por muchos años, Felipe sería Eduardo Felipe Luis de la Peña. Eduardo por el papá de Elvia, Felipe por su papá y Luis por su abuelo. Tres padres para un niño que no tenía ninguno vivo.

El tiempo pasó, llegó el año 1966 y Felipe cumplió siete años. Conocía su historia, pero no lograba comprenderla. Como le volvería a ocurrir en el futuro, fue un hecho fortuito el que cambió su camino. Jugando una tarde en su casa, abrió un placard y encontró pancartas y volantes con un rostro que le resultaba familiar. Para entonces la cara impávida del joven delegado metalúrgico desaparecido era un icono de la resistencia. La CGT le había puesto su nombre al salón principal de la sede Azopardo, las marchas y homenajes se multiplicaban y el periodista Pedro Leopoldo Barraza se había encargado de difundir con detalle su desaparición. Tras ese hallazgo, el pequeño Felipe comenzó a acercarse a su verdadera identidad. Le pidió explicaciones a Elvia, quien le confesó que no los unía un lazo de sangre, hecho que no cambió en nada sus sentimientos hacia ella. El largo reencuentro con su historia estaba recién comenzando y tendrían que pasar varios años para que Felipe pudiera tomar conciencia de quién era verdaderamente su padre.

—Una vez, ya en el año 73, yo estaba con mi vieja y una persona se acerca y le dice “¿el hijo de Felipe?”. Ahí empiezo a sentir algo distinto. Qué él no estaba físicamente presente, pero había algunos allegados a mi mamá que me veían como fruto de mi viejo –recuerda con la mirada perdida.

De a poco comenzó a conocer quién era su padre y, al mismo tiempo, quién era él. El proceso avanzaba a la par de la violencia en el país y, por lo tanto, con el temor a revelar su verdadero apellido. Durante la última dictadura, aun siendo “de la Peña” en el DNI, Felipe temblaba cuando pasaba por un retén policial. La burocracia tapa pero no borra la identidad.

La muerte prematura de Elvia a causa de un problema cardíaco, vinculado con su obesidad y su diabetes, volvió a darle un giro a su vida. Felipe ya era adolescente y, si bien siguió viviendo con Mercedes, la relación no era fácil. Se fue de la casa, comenzó a quedarse en lo de algunos amigos y encontró refugio en el deporte. Practicaba handball, volley, natación, atletismo. El entrenamiento le forjó el carácter: le enseñó a ganar, a perder, y sobre todo a aprender de las derrotas. Y así Felipe creció, se formó como técnico mecánico y a los 22 años comenzó a trabajar arreglando autos. Por esos años el vínculo con los Vallese era escaso.

—No había una relación de familia. Había muchas cosas oscuras, muchas culpas por parte de ellos hacia mí o hacia Elvia. Broncas, envidia. A mi abuelo sí lo conocí. Traté de tener un diálogo con él, pero fue imposible porque se encerraba en su dolor. Me veía a mí y lloraba –recuerda.

A los 24 años recibió un llamado telefónico. La abogada que había tramitado su tenencia le proponía un encuentro con su madre biológica. Felipe no dudó: respondió rotundamente “no”. Pensó en ella, en que quizá habría formado una nueva familia y no quería complicarle la vida. Hoy este episodio vuelve a su memoria como un auto reproche amargo.

La vida de Felipe siguió errante durante años. Vivió en los talleres mecánicos en los que trabajaba, y cuando se hartó de todo se fue a vivir a un auto. Guardó las herramientas en el baúl y durante un año y medio durmió en un Falcon negro que estacionaba en el barrio de Villa Crespo. El único gasto que tenía era la nafta y se higienizaba en canchas de paddle a las que iba a jugar o en algún club de barrio. Ocasionalmente algún policía le tocaba la puerta del auto si algún vecino lo denunciaba y Felipe lo movía.

—Mis días eran muy tristes, porque si bien yo trabajaba durante el día, el problema venía a la noche. Cuando cerraba la cortina yo me quedaba solo y todos los días pensaba en el pasado. Yo sabía que tenía una historia, yo sabía que tenía algo que cerrar. Siempre, pero siempre pensaba donde estaba la punta del ovillo. Pero no sabía por dónde empezar.

En 1989 no aguantó más y fue a pedir ayuda a la CGT. Confiaba en que su identidad le abriría puertas. A metros del salón que homenajea a su padre, acercó su propuesta: que mandaran los autos de la Central a reparar a su taller. Una ayuda concreta para el heredero del icono de la resistencia. “Vamos a hablar con el compañero Ubaldini”, por entonces Secretario General, le respondieron. No tuvo más novedades de los compañeros.

Felipe volvió a sentirse desorientado. Hasta que un día, muchos años después, la punta del ovillo lo vino a encontrar a él.

—

El 31 de mayo de 2006 Felipe cerró el capot del auto que arreglaba. Se limpió las manos engrasadas y se fue a cambiar. Eran las siete de la tarde y la jornada laboral en el taller terminaba. El televisor transmitía el noticiero de canal 13. Felipe se sacó las zapatillas y se cambió la ropa. De pronto una noticia lo paralizó. El noticiero anunciaba que Juan Fiorillo, el policía que estuvo a cargo del operativo que se llevó a su padre, quedaba detenido. El motivo de la prisión domiciliaria no era el caso Vallese, sino el secuestro y desaparición de la beba Clara Anahí Mariani, nieta de una de las fundadoras de Plaza de Mayo, “Chicha” Mariani, en La Plata. Es que Fiorillo, también conocido como “tano” o “saracho”, nunca perdió el tiempo. En 1962, cuando secuestraron a Vallese, tenía 31 años y era jefe de la Brigada de Servicios Externos de la Unidad Regional de San Martín. Sus inicios como desaparecedor de personas le valieron una exitosa carrera de represor. En 1974 pasó a integrar la Triple A, fuerza desde la cual se cobró algunas deudas pendientes. Cuando el 13 de octubre de ese año el periodista Leopoldo Barraza y su pareja el fotógrafo Carlos Laham aparecieron fusilados en Villa Soldati pocos dudaron acerca de los motivos de su muerte. “La participación de Fiorillo es múltiple y de primerísimo orden –decía Barraza en su investigación del caso Vallese en 1963– (…) por torturador; por ASESINO. Sobre él debe caer la ley con todo su rigor”. Su contundente denuncia sería cobrada con saña: los dos cuerpos asesinados por la Triple A aparecieron maniatados y con los ojos vendados; el de Barraza tenía un tiro de escopeta en la cabeza y múltiples balazos en el cuerpo, mientras que el de su compañero estaba perforado por unos treinta disparos. En 1976, con la represión como política de Estado, Fiorillo ascendió hasta convertirse en mano derecha del director de investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Etchecolatz. Se lo vio en los centros clandestinos de detención El Vesubio, Omega, el Pozo de Banfield y en la Escuela Vucetich. Al momento de su condena, en 2006, Fiorillo era dueño de una agencia de seguridad privada en la provincia de Buenos Aires.

El día después de recibir esa noticia, Felipe renunció al trabajo y se fue sentó en un banco en la plaza frente al Congreso. Poco tiempo antes se había convertido en padre y, con la mirada perdida, comenzó a visualizar su infancia y la imagen de su hija Nayla. Llorando, decidió que era tiempo de empezar a saber quién era.

—Varias cosas a mí me sucedieron no por casualidad –reflexiona–. Yo sé que hay una mano, aunque quede muy loco, que viene del más allá a través de mi viejo. ¿Viste cuando estás convencido de algo? Nayla nace en marzo y ahí mismo veo lo de Fiorillo. Yo creo que ahí comienza la señal y todo se va encadenando.

Una vez que la bomba estalló dentro de Felipe, se expandió en múltiples direcciones. A partir de entonces decidió reencontrarse con su historia. Se acercó a Chicha Mariani para saber más de Fiorillo, y a través de ella, al movimiento de derechos humanos. Con el empujón de Luis Eduardo Duhalde, amigo de su padre y Secretario de Derechos Humanos, en junio de 2006 comenzó a trabajar en ese organismo. También retomó el contacto con su tío más joven, Ricardo Vallese, para seguir completando el rompecabezas de su historia. Al mismo tiempo decidió encarar la búsqueda de su madre biológica.

—

Felipe Vallese (h) y Osvaldo Abdala, un amigo de su padre, están sentados en la casa de Beto Abdala, su hermano. Corre el año 2007 y en el barrio de Floresta Felipe intenta conseguir más información sobre su madre. Sobre la mesa hay un cuaderno que tiene una sola cosa: nombres de mujeres. Son más de doscientos cincuenta y están escritos a mano. Uno de ellos puede ser el de la madre de Felipe. La mujer que busca debería tener por entonces unos 74 años.

—Ana –lee Felipe.

Osvaldo niega con la cabeza.

—Leonora.

Tampoco.

Felipe busca activar la memoria del viejo Osvaldo, una de las pocas personas –quizá la única– a las que su padre le confesó la identidad de su madre. La revelación ocurrió hace más de medio siglo cuando volvían de la UOM. Felipe (p) estaba preocupado, pero a la vez contento porque iba a tener un hijo.

“¿Con quién?” recuerda Osvaldo que le preguntó. Después todo se vuelve confuso.

Felipe buscó distintas formas de saber más algo sobre ella. Fue al programa “Gente que busca gente”, y todos los años comenzó a montar una muestra fotográfica de su padre con la esperanza de que entre el público asome Esa mujer.

Felipe prueba con nombres más modernos.

—Lucía.

La respuesta es la misma.

Hace poco que Osvaldo juntó coraje para compartir aquella anécdota. Sentía tristeza y bronca por no recordarlo todo. Pero Felipe recibió la noticia con entusiasmo. De inmediato se puso a escribir nombres que, después de leerlos, quedan flotando en lo del viejo Abdala como ilusiones espesas.

—

En la Secretaría de Derechos Humanos, Felipe ingresó en mesa de entradas, siguió como chofer, trabajó en leyes reparatorias y luego en el área de niños extraviados. Hoy integra la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad, encargada del relevamiento del personal de la Administración Pública Nacional que resultó víctima de desaparición forzada.

Apenas ingresó a la Secretaría, Eduardo Luis Duhalde le preguntó como quería que lo llamaran. “Eduardo hay uno solo y es usted. Así que Felipe, en honor a mi padre” –contestó–. Lo que no sabía era que más tarde también sentiría el nombre de Eduardo como homenaje a otro padre.

A poco de haber ingresado a la Secretaría, y convocado por el peso de aquel apellido, el sindicato de empleados públicos de Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) lo invitó a sumarse a sus filas y pronto se convirtió en delegado. Su vocación social y política, que siempre había estado presente, ahora comenzaba a desplegarse. A través del trabajo en leyes reparatorias, recibía testimonios de ex detenidos, exiliados, personas que habían sido torturadas. Leía los expedientes y ayudaba a conseguir las pruebas. La vida lo encontraba con personas que, como él, habían sufrido el terrorismo de Estado.

De a poco se sentía cada vez más cerca de Felipe Vallese. Pero aún había cuestiones pendientes: para el Estado seguía siendo de la Peña. Un día a fines de 2006 Duhalde le dijo: “Prepárate porque el año que viene vamos a comenzar las acciones para que lleves el apellido de tu viejo”. Y así fue. En 2007 Felipe inició la causa por la restitución de su verdadero apellido. Jamás hubiera podido hacerlo sin el apoyo de Duhalde, a quien comenzó a sentir como un segundo padre. Se hizo el ADN, consiguió testigos, reunió pruebas. Finalmente en el 2013, un año después de la muerte de Duhalde, la Cámara autorizó el cambio de apellido. Con cincuenta y cuatro años Eduardo Felipe Luis era Vallese. El cambio no sería sólo de papeles.

—

—No es una cuestión de fecha, de vida o la edad que uno tiene –me dice Felipe días antes de un nuevo aniversario del secuestro de su papá–. No. Es el reloj biológico de cada uno. El otro día me cayó la ficha que ya comencé a transitar el fin de mi camino.

El salón Felipe Vallese de la CGT, el principal, está colmado. La liturgia lo envuelve todo: el estrado de madera con el logo histórico de la CGT, las banderas de Vallese, de fondo el mural recordando la proclamación de los derechos del trabajador, a los costados, gigantes, los retratos de Perón y Evita. Es agosto de 2016 y se cumplen 54 años de la desaparición de Felipe Vallese.

—Me doy cuenta de que el fruto está madurando. Yo estoy madurando para la política y entonces me dejo llevar. Mi viejo es mi guía.

Sobre el escenario, y ante un auditorio expectante, Felipe toma la palabra.

—Este homenaje a mi viejo no tiene palabras, estar en la CGT, en el Salón de actos que lleva su nombre es muy emocionante–dice.

Es un homenaje a su padre pero es, también, un lanzamiento en el terreno de la política. En julio de 2019 abrió la Asociación Civil Felipe Vallese y, en la actualidad, además de ser delegado de UPCN hasta terminar el mandato, integra el Frente Grande junto a Mario Secco con miras a participar de la disputa política en 2023.

La ausencia se hizo presente. El fruto ha madurado y tiene sus propias semillas.

Notas al pie:

1. Felipe Vallese. Proceso al sistema, Punto Crítico, Buenos Aires, 2002.

Compartir en las redes sociales

#87

En este número

Doctrina

Por Oscar Alberto Bruno

Doctrina

Por Adolfo Matarrese

Doctrina

Por Cruz Inés Ledesma,Federica Brera

Doctrina

Por Guillermo Gianibelli

Doctrina

Por Diego Andrés Barreiro

En este número

Doctrina

Por Oscar Alberto Bruno

Doctrina

Por Adolfo Matarrese

Doctrina

Por Cruz Inés Ledesma,Federica Brera

Doctrina

Por Guillermo Gianibelli

Doctrina

Por Diego Andrés Barreiro